为了深入落实国家民委关于“指导若羌县共同现代化试点”工作安排。2025年4月,西北民族大学选派数学与计算机科学学院2名2022级数学与应用数学专业学生,远赴新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县城西新区学校,开启为期3个月的支教征程。这不仅是对教育服务社会的深刻践行,更是民族团结进步创建事业中的一曲动人乐章。

一、初见若羌:在震撼中启幕征程

“刚到若羌,望着一棵棵倔强生长的胡杨,我被深深震撼了。”来自宁夏固原市西吉县的马虎,带着一丝的文艺回忆道。对这个21岁的小伙子来说,若羌像是沙海中的明珠,瑰丽且坚韧。同样来自宁夏中卫市海原县的兰治国笑着坦言,“有点想家,离同学也远,确实有一些不习惯。”然而,正是这些胡杨,让他们读懂了生命的顽强,也坚定了支教的初心。

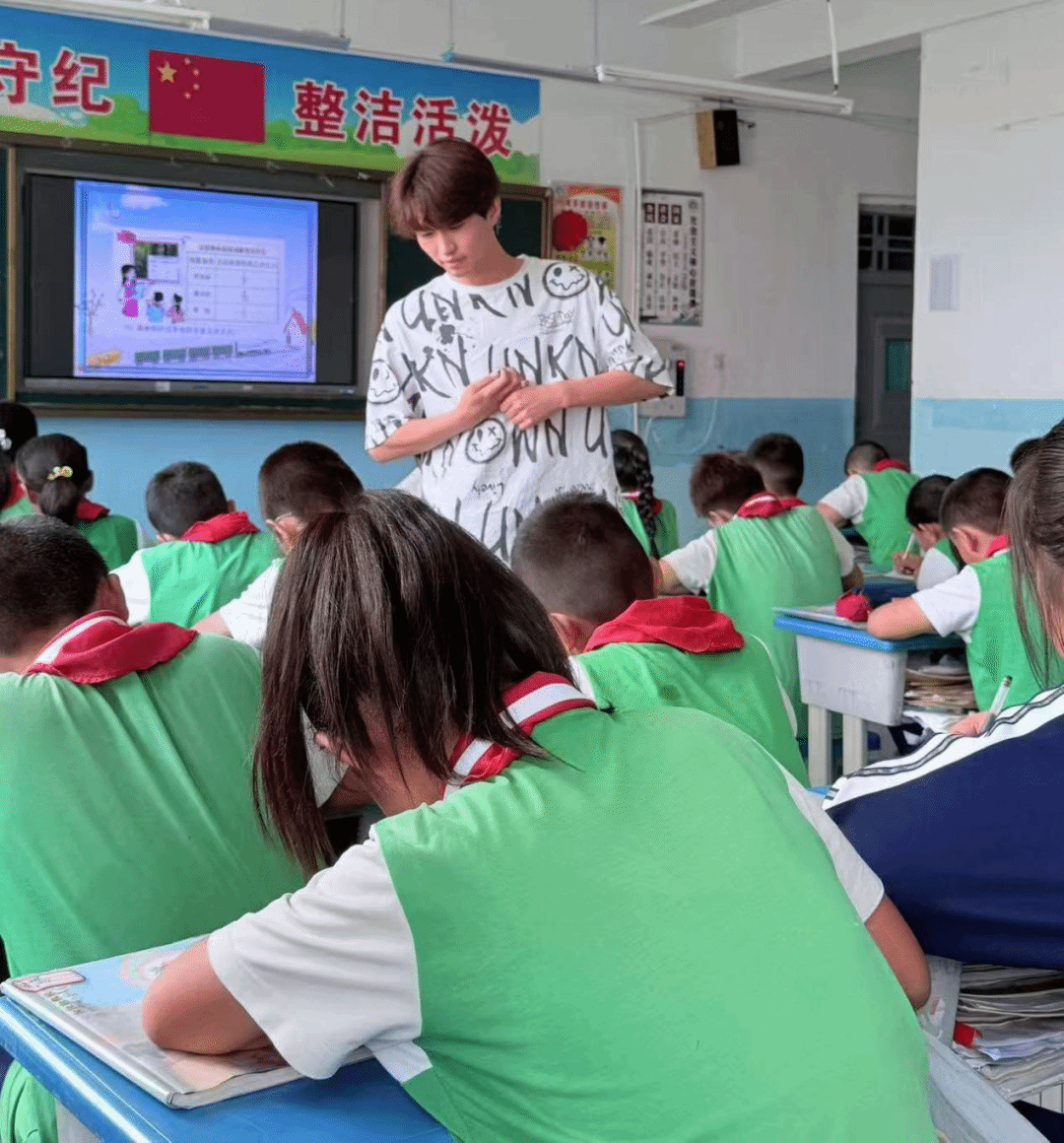

图1:马虎给二年级一班上科学课:磁极间的相互作用

图2:马虎和兰治国带领五年级学生 在若羌红枣小镇进行徒步研学

二、挑战与坚守:在磨砺中体悟使命

4月的一场突如其来的沙尘暴,将整个若羌城笼罩在昏黄之中。学校因沙尘暴暂停授课,学生们只得躲进室内。满脸满身沙土的马虎站在讲台上,心中涌起沉甸甸的感触“这里的孩子们求学之路太不易,我一定要付出更多时间和精力,帮他们走向更广阔的世界。”

夜深人静时,窗外都是呼啸的风声,宿舍里,兰治国的思乡之情悄然漫上心头,但胡杨那倔强的身影却给了他力量:“胡杨都能在这样的环境中扎根生长,我又有什么理由退缩呢?”

图3:马虎和兰治国在数学教研室同数学老师讨论公共课

图4:马虎给同学们发放中华民族传统诗词 比赛活动等级证书

三、交流与融合:在互动中厚植情谊

随着时间的流逝,两位支教学生逐渐适应了若羌的生活。马虎主动向学校的师生学习日常用语,尽管发音略显笨拙,却赢得了学生们善意的欢笑。一次家访中,他用刚学会的维语向一位孩子的奶奶问好,老人先是惊讶,随即脸上绽开灿烂的笑容。就在这一刻,仿佛悄悄打开了一扇名叫“交流”的大门。

兰治国在公开课上以胡杨为主题,讲述它如何在干旱与风沙中顽强生存。窗外的胡杨在夏日晴空下静静矗立,仿佛在为他的讲解做着生动的注脚。课后,校长拍着他的肩膀感慨道:“你们这些娃娃,也把自己活成了胡杨的故事哩!”

图5:在五年级二班,兰治国正在给同学们上数学公开课

四、情暖若羌:在奉献中收获成长

若羌支教的时光,成了两位学生最珍贵的记忆。初到学校时,指导老师魏亚军和艾克热木耐心细致地为他们介绍每个学生的情况,分享教学经验,帮助他们迅速适应新环境。

同事们也纷纷伸出援手,在教学资料、课程设计等方面给予无私帮助。校长还特意为他们组织了丰富多彩的文化交流活动,增进了彼此间的了解与情谊。他们一同感受大自然的壮美,在篮球场上挥洒汗水,在星空下畅谈欢笑,距离悄然拉近。

图6:学生们正在做分数加减混合运算作业

图7:马虎召开的主题班会课:节约资源从你我做起

图8:在大课间,两位同学和小学生们切磋乒乓球技术

五、收获与展望:在成长中铸牢中华民族共同体意识

两位同学在校内肩负起“数学”“初等代数”等课程的教学工作,同时分别协助班主任打理五年级一班与五年级二班的班级事务,成了这八十四名各民族学生心中亲切信赖的“孩子王”。“咱们每个人都是中华民族大家庭里不可或缺的一员,就像分数中的分子。无论分子是何数值,都始终被分母温柔包容,永远不会逾越分母的边界。”数学课上,马虎巧妙地将民族团结一家亲与铸牢中华民族共同体意识的种子,借着生动的比喻播撒在讲台之上,更深深扎根进每一位学生的心田。

图9:兰治国同图尔力小朋友合影

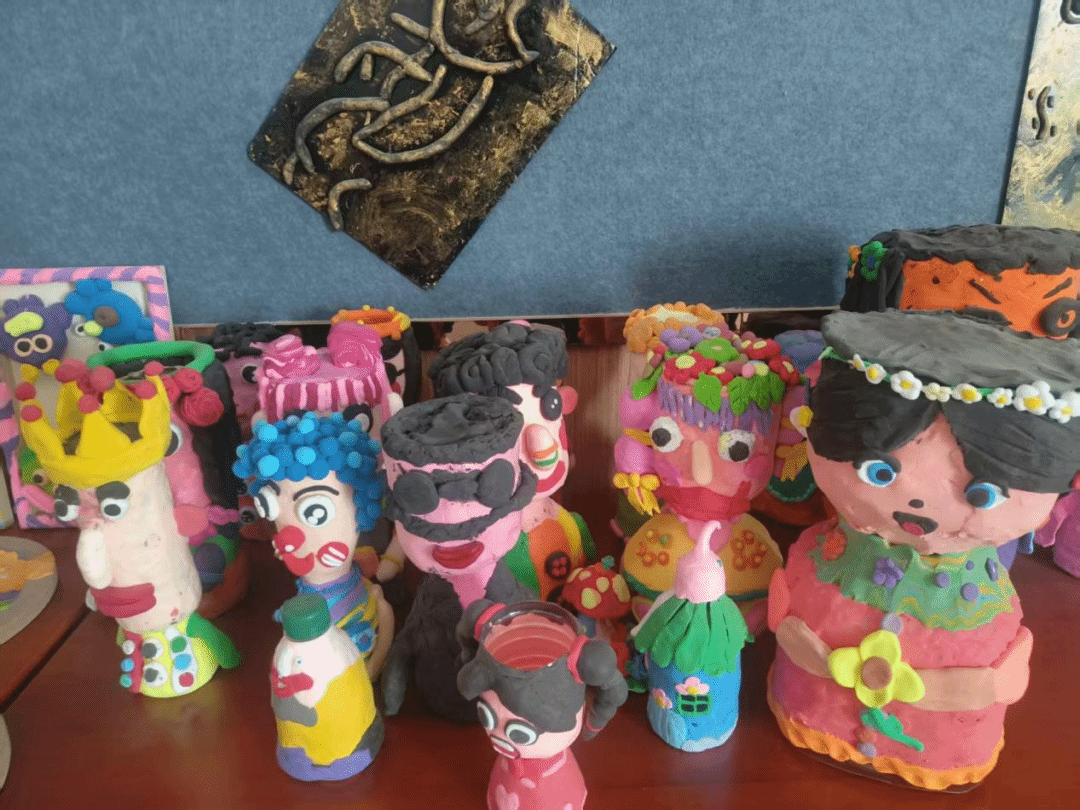

图10:马虎和兰治国指导手工社团的民族团结 手工泥塑作品

图11:兰治国和几位一年级小朋友进行师生互动活动

图12:马虎在完成期末数学后和班级学生合影

图13:马虎和指导老师魏亚军老师合照留念

三个月的支教时光如塔里木河的流水般匆匆而过,收获的重量却沉甸甸地沉淀在心底。离别前夜,马虎在灯下整理行李,一张画着金黄胡杨树的卡片映入眼帘,上面歪歪扭扭却无比郑重的字迹写着:“马老师,你是我心中的胡杨树。”那一刻,暖流瞬间涌上心头,他恍然发觉,自己这棵异乡的树,已在孩子们心灵的戈壁里投下了真实的绿荫。

这次支教经历不仅拓宽了他们的知识边界,更在认知与人格层面给予了深度淬炼。更重要的是,他们在身体力行中深刻领悟了中华民族共同体意识的内涵,感受着中华民族大家庭各民族亲如一家的浓浓温情。他们用行动诠释了新时代青年的责任与担当,为民族团结进步事业贡献了自己的力量。

2024年5月,若羌县被国家民委确定为全国首批“共同现代化试点”。11月,若羌县人民政府与西北民族大学合作框架协议签约仪式举行。标志着西北民族大学指导若羌县共同现代化试点合作正式启动。双方共同签署了“1+7”指导若羌县共同现代化试点合作协议。