7月4日至6日,由西北民族大学与中国敦煌吐鲁番学会少数民族语言文字专业委员会主办,铸牢中华民族共同体意识研究院、西北民族文献研究基地和中华民族共同体研究中心联合承办的第二届敦煌文献与多民族交往交流交融学术研讨会在学校西北新村校区大礼堂召开。来自全国20多所高校及科研机构的专家学者齐聚兰州,共同探讨敦煌文献中蕴藏的民族文化交融密码。

学校党委常委、副校长王建华致欢迎辞,他指出,作为中华文明重要遗产,敦煌文献与石窟壁画不仅是研究中国古代历史、文化、宗教、艺术的宝库,更是展现多民族交往交流交融的重要载体。敦煌文献研究对于揭示多民族文化交流历史、铸牢中华民族共同体意识具有重要意义。本次会议以文献为桥梁,搭建跨学科研究平台,正是为了从历史深处汲取各民族交往交流交融的智慧。

中国社会科学院民族学与人类学研究所孙伯君研究员作为专家代表致辞,她强调,敦煌文献中的多民族文字书写,记录着古代中国西部的文化共生现象,是铸牢中华民族共同体意识的珍贵史料。

主旨报告:五大议题解码敦煌文献核心价值

敦煌文献研究为揭示多民族文化交往交流交融、铸牢中华民族共同体意识提供了坚实史料支撑与学理依据。

中国人民大学黄维忠教授通过从《吐蕃大事纪年》中“夏秋冬春”的特殊时序,可窥见吐蕃与中原历法文化的互鉴融合,印证了古代边疆与中原的紧密联系。

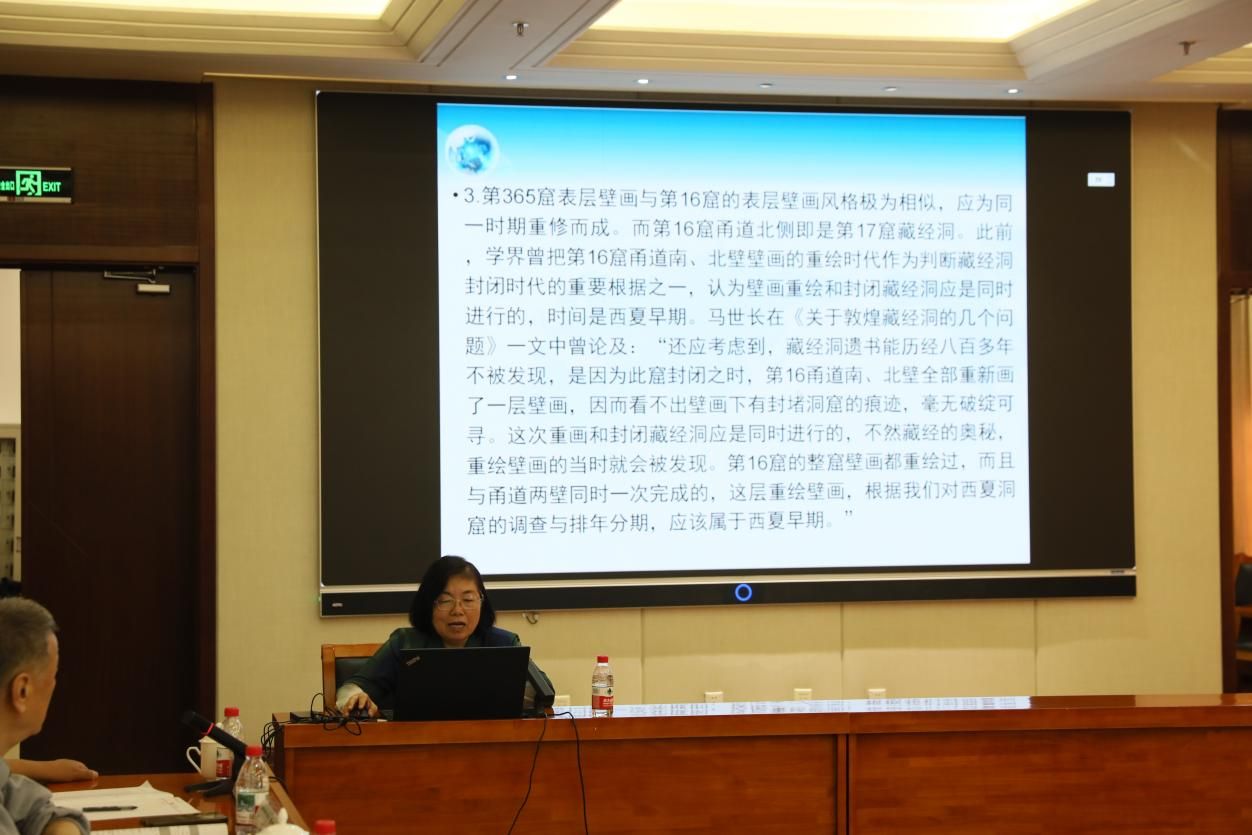

中国社会科学院孙伯君研究员提出莫高窟西夏文题记不仅为藏经洞封闭之谜提供线索,更展现了西夏时期多民族共处的历史场景。

兰州大学白玉冬教授研究突厥汗国名号中多元文化元素的交织,折射出欧亚草原族群互动中形成的文明共同体

四川大学熊文彬教授解析西藏《十万颂》残卷的图文叙事,归纳了藏传佛教艺术与汉地文化的交融轨迹。

西北民族大学才让教授对比《八阳经》从敦煌写本到《甘珠尔》的本土化改造,指出汉藏佛教文化互动交融的历史轨迹。

分组讨论:多维度透视民族交往交流交融史

30余位专家学者、博士研究生以“敦煌文献与多民族交往交流交融”为主题,就敦煌文献与多民族文化交流研究、汉藏佛教文献、汉藏佛教艺术交流研究、敦煌少数民族文献整理研究、西北多民族交往交流交融史研究等进行深入研讨交流。通过敦煌文献揭示多民族文化互动的深层逻辑,以跨学科视角激活千年文献,从语言文字、宗教艺术、社会治理等维度,勾勒出古代中国西部多民族交往交流交融的立体图景。

从历史文献到当代价值

敦煌文献不仅是尘封的历史文本,更是解码中华民族多元一体格局形成过程的钥匙。从吐蕃时期的季节历法到西夏佛教的汉藏合流,从突厥名号的文化渊源到回鹘禅宗的思想传播,此次研讨会勾勒出古代中国西部各民族交往交流交融的生动图景,也为铸牢中华民族共同体意识提供了深厚的历史滋养。