2025年6月15日至6月20日,在杨文泰老师的带领下,西北民族大学预科教育学院“格桑花”支教助学实践团怀揣着热忱与责任,踏上了甘南藏族自治州临潭县长川乡的土地,他们走进长川九年制学校,开启了暑期支教帮扶之旅。此次活动聚焦数学、英语、物理等课程,旨在为长川的教育事业注入新的思维活力,助力民族地区基层教学工作的深入推进与完善。

初至长川:高原上教育希望之光

临潭县长川乡,平均海拔2800米,长川九年制学校宛如一颗璀璨的明珠,镶嵌在这片广袤的高原之上。它是周边村落唯一的教育殿堂,承担着从幼儿园到初中的教育使命,17个班级的孩子们在这里汲取知识的养分,追逐梦想的光芒。校园虽不大,4栋教学楼和1片操场却承载着无数乡村孩子的未来,更点亮了民族地区基层教育的希望之火。

西北民族大学预科教育学院支教助学团的到来,如同春日里的暖阳,为这所学校带来了新的生机与活力。考虑到支教时间有限,杨文泰老师精心规划,将重点放在弱势课程的帮扶上,让支教团成员成为本校教师的得力助手,而非传统意义上独立授课的支教老师。实践团成员抵达后,迅速与本校教师深入探讨教学进度和学生情况,随后走进课堂,开启了他们的支教征程。

(图为实践团在高原上的合影 长川校方教师供图)

课堂风采:创新教学,激发兴趣

听完支教团成员的“第一课”后,杨老师凭借丰富的教学经验,为成员们提供了宝贵的指导。他引导大家将知识与生活紧密联系起来,让抽象的数学公式融入生动的生活实例,让英语学习充满趣味互动。例如,在讲解数学中的函数概念时,支教成员以当地农产品的价格波动为例,让学生们更直观地理解函数的变化规律;在英语课堂上,通过角色扮演和情景对话的方式,让学生们在轻松愉快的氛围中提高英语表达能力。

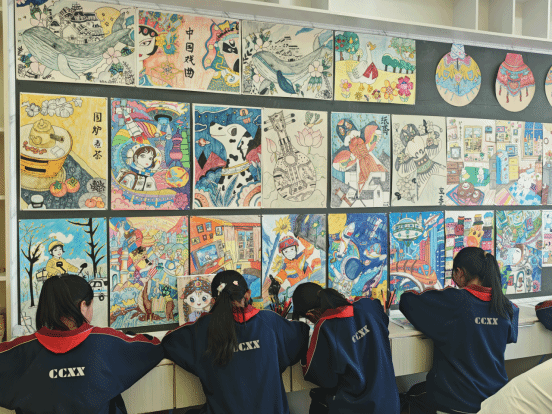

针对学校音体美教师短缺的现状,支教成员迅速补位,积极参与相关课程和社团授课,并提出了许多新颖的教学想法。他们将当地的民族文化元素融入美术课程中,让学生们用画笔描绘家乡的美景和独特的民俗风情;在体育课堂上,开展具有民族特色的体育活动,如藏族锅庄舞等,既锻炼了学生的身体,又传承了民族文化。为了更好地融入学校,支教团成员还踊跃参与了学校举办的书法比赛,与长川校方师生亲密互动,打成一片。

(图为长川九年制学校美术社团 田仁杰供图)

教育困境:直面挑战,砥砺前行

然而,这里的教育之路并非一帆风顺。该校学生大多为留守儿童,受家庭传统思想的影响,部分学生认为读书无用,“学困生”人数不少。“考不上高中,男生外出打工女生直接嫁人,在这儿都是习以为常的景象。”本校教师无奈的话语,如同一把重锤,刺痛着支教团成员的心。

支教团反应迅速,他们开设了“我的大学,我的梦想”特色课程,通过图片、视频和亲身讲述等方式,向学生们描绘丰富多彩的大学生活,讲述外面世界的精彩,引导学生们找到学习的热情,规划自己的学习计划。同时,对“学困生”开展分层辅导,从最基础的数学概念开始,建立阶梯式教学方法,帮助他们夯实数学基础,逐步提高成绩。

(图为实践团成员进行特色课程授课 田仁杰供图 )

双向成长:情暖高原,共筑未来

支教团为学校带来了新的思维理念和学习方案,激发了学生的学习热情,在一定程度上缓解了学困生问题。而长川校方也用他们的坚守和奉献,深深触动了支教团成员的心灵。当丁副校长谈及学校因海拔高、待遇问题留不住人才时,言语中满是无奈,当说起长川本地教师放弃优越机会回乡任教,青年教师奉献青春选择来到这里支教时,眼中又充满了自豪和敬佩。一位支教团成员深受感动,坚定地表示:“等我们学有所成一定会回到这里,把青春贡献给民族地区基层教育事业。”

教育是兴国之本,长川九年制学校对于长川这片土地上的青少年意义非凡。支教团短短几日的支教帮扶活动,虽然不能让这所“村校”焕然一新,但却缓解了学校的“燃眉之急”,也让参与此次支教活动的学子们深深明白了走进西部、走进偏远、走进基层的意义。

(图为支教团队在长川九年制学校前的合影 长川校方教师供图)

相信在青年学子的接力下,民族地区基层教育的格桑花会开得更加绚烂。西北民族大学预科教育学院的同学们会进一步传承和发扬民大精神,到祖国最需要的地方去,持续书写民大人的精彩故事,为民族地区的教育事业贡献自己的力量。