金秋送爽,丹桂飘香,在西北民族大学第30个“石榴花开三十载,同心共筑团结梦”民族团结进步教育月里,“国韵传薪·弦歌不辍”中华优秀音乐作品展演《京韵风华》“教授说”第二季活动成功举办。一场以京剧为核心的文化盛宴,以“说理论、赏名段、析文化”为脉络,将京剧艺术的魅力与铸牢中华民族共同体意识深度绑定,让“各美其美、美美与共”的理念在京韵悠扬中浸润人心。活动由学校统战部、音乐学院联合主办,音乐学院团委承办,马少敏劳模创新工作室倾力筹办,从一开始便锚定“以京剧为媒,铸牢中华民族共同体意识”的核心目标。

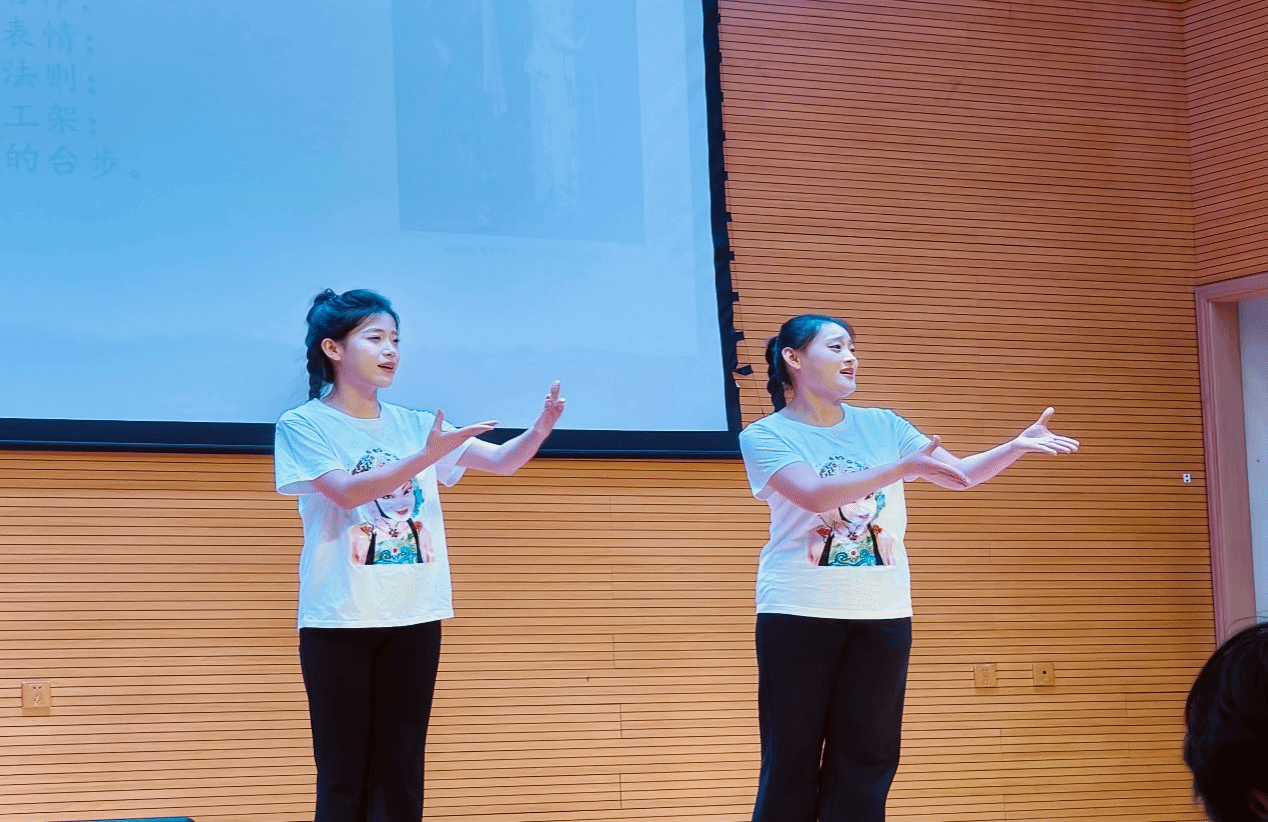

活动伊始,戏歌《粉墨春秋》率先登场,2024级研究生田亚男、马文静以京剧人视角,将各民族比作舞台上不同的脸谱——或浓墨重彩,或清雅素净,皆在中华文化的大幕下和谐共生,这一曲便如序章,悄然揭开了京剧与民族团结的深层联结,也让在场师生直观感受到:京剧的舞台,从来都是各民族文化交融的缩影,每一张脸谱背后,都是共同体的鲜活注脚。

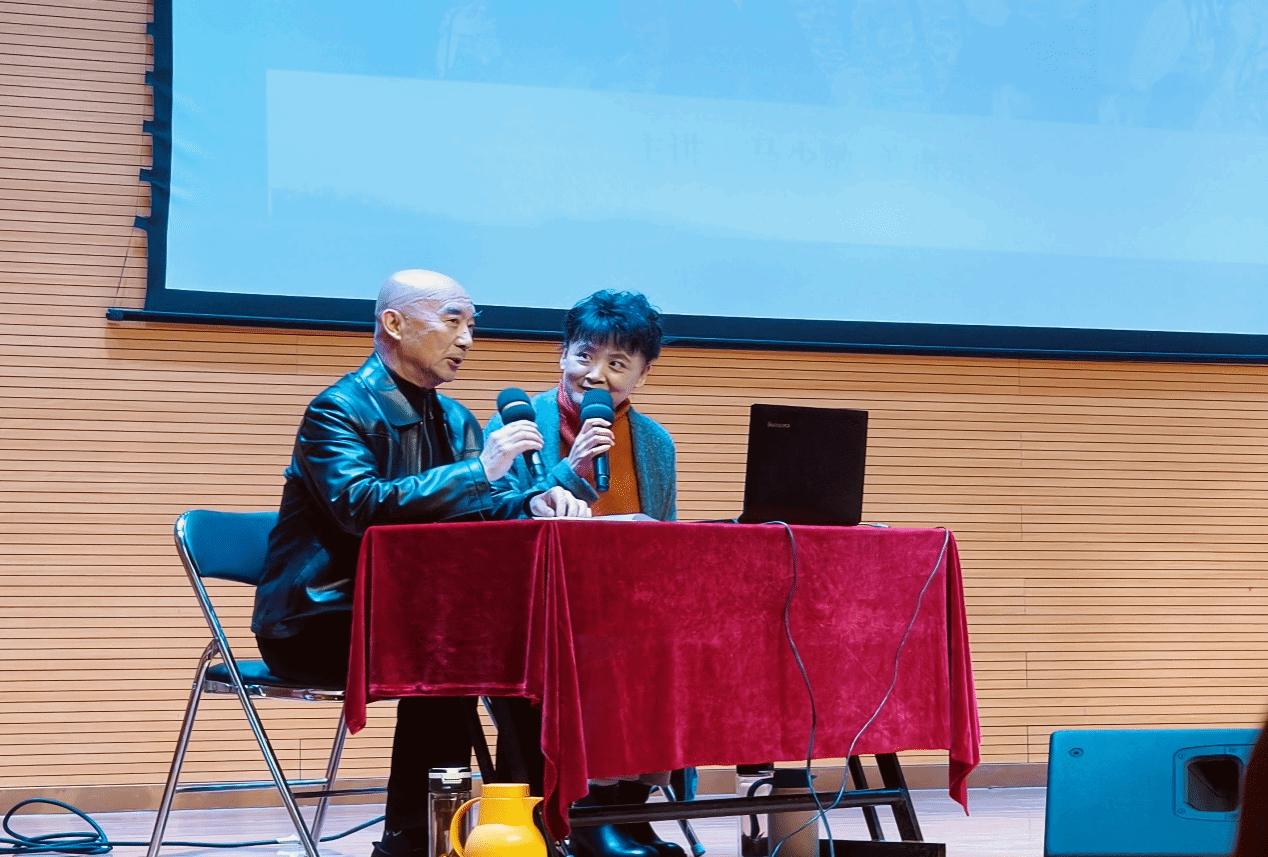

核心环节中,马少敏、姜肃泉两位老师以“教学+表演”的创新形式,将京剧艺术的“融合基因”娓娓道来。并选取《昭君出塞》《文成公主》《草原曼巴》等代表性剧目深入赏析,每一部都紧扣“铸牢中华民族共同体意识”的内核,老师们反复强调,这些剧目从不是单一民族的叙事,而是将不同民族的历史记忆、情感共鸣串联成“中华民族共同体”的集体叙事。

艺术形式的包容性,更让京剧成为共同体意识的生动载体。两位老师在讲解中细数京剧的“融合密码”:唱腔里既有昆曲的婉转、汉调的醇厚,也藏着西北秦腔的慷慨,表演中的“手眼身法步”,更是融合了不同地域、不同民族的舞蹈精髓。

随后,2023级、2024级学生相继演绎《卖水》《红灯记·光辉照儿勇向前》等选段,从传统青衣的温婉到现代英雄的豪迈,从老生的苍劲到花旦的灵动,不仅展现了京剧教学的阶段性成果,更在不同角色、不同剧种的切换中,印证了京剧“你中有我、我中有你”的多元一体特质在本质上都是中华文化的体现,这种传承正是铸牢中华民族共同体意识的文化根基。

“一桌二椅绘人生,生旦净丑诉衷肠。”正如《京韵风华》主持词中所言,京剧的魅力从不只在唱念做打的技艺,更在其承载的文化基因——从徽汉合流到京昆交融,从地域文化到民族元素,京剧的每一次发展,都是各民族艺术互鉴的成果,都是“民族团结最温暖的底色。

此次系列活动,既是西北民族大学音乐学院京剧教学成果的集中亮相,更是民族院校以文化人、以艺育人的生动实践活动,它以京剧为纽带,诠释了中华优秀传统文化是民族团结的“黏合剂”,是共同体意识的“根与魂”。未来,当京剧的旋律继续在校园回荡,当更多民族文化在交流中互鉴,中华民族共同体意识必将在文化传承中愈发牢固,在各民族的携手守护中,永续辉煌。